La lumiere russe

Почему Павел Яблочков умер в темноте

Спросите любого средне-образованного человека — и, наверное, почти всякий вам скажет, что масоны сыграли в истории России роковую роль. Таков стереотип, вызубренный многими поколениями. Но спросите тех же людей про Яблочкова, русского самородка-изобретателя, и вам наверняка с благообразной улыбкой ответят, что этот принес России славу и мировое признание. Большинство даже не подозревает, что Павел Яблочков, осветивший когда-то своими лампами почти все европейские столицы, был не просто масоном, а досточтимым мастером и создателем ложи «Космос». Это, очевидно, было для него даже важнее, чем триумф изобретателя (который, впрочем, продлился совсем не долго). И его история — это история человека, который как раз пытался что-то изменить в сознании своих соотечественников. Пытался, но не смог.

Он родился осенью 1847 года в селе Яблочково Саратовской губернии, в фамильном имении. Его отец происходил из древнего дворянского рода, но, увы, обедневшего, так что «имение» это было одно слово: ветхий домик да пара десятков крепостных. Говорят, что с раннего детства у Павла были все задатки изобретателя: он, вроде бы, придумал незамысловатый угломер для землемерных работ, которым пользовались потом крестьяне соседних деревень, и приладил к телеге счетчик, который считал пройденный ею путь (прообраз современного одометра). Одним словом, мальчик был талантливый. Вот только для его обучения денег в семье категорически не было. Поэтому домашнее образование родители давали сыну сами, благо отец отучился в свое время в Морском кадетском корпусе в Петербурге, но по состоянию здоровья рано вышел в отставку. Теперь ему, конечно, мечталось, что сын пойдет по его стопам, и посвятит жизнь армейской службе.

Но военная карьера Павла не привлекала. Хоть он и обладал гигантским, под два метра, ростом, но был неловким, как Пьер Безухов, и военная дисциплина казалась ему отвратительной. Тем не менее, ему пришлось закончить Николаевское инженерное училище, а потом (по настоянию родителей) отслужить почти год в саперном батальоне, в Киеве. В 1869 году его, после долгих рапортов и увещеваний, командировали в Техническое гальваническое заведение в Кронштадте, где готовили военных специалистов в области электротехники. В основном (это была модная военная тема) минеров, взрывавших мины по проводам. В этом училище перед юношей открылся целый мир электричества, с динамо-машинами, «вольтовыми столбами», и другими чудесами. Но взрывать Яблочков никого не хотел, и потому в 1872 году окончательно уволился в запас, чтобы устроиться на гражданскую службу. Как раз по «электрической» специальности. На Московско-Курской железной дороге он получил место начальника службы телеграфа. Говорят, там он сделал и свои первые изобретения, что-то улучшив в телеграфном аппарате. Но что именно — неизвестно. Телеграфные аппараты того времени были настолько несовершенными, что улучшить в них можно было буквально все.

Теперь Яблочков жил в Москве, и вскоре он начал посещать кружок электриков-изобретателей при Музее прикладных знаний (позднее — Политехническом музее) и выступать там с лекциями. Туда заглядывали и молодые ученые из физической лаборатории Московского университета, которая тоже располагалась неподалеку, на Моховой. Это было сообщество молодых людей, хоть и не настроенных революционно («бомбистов» и народников среди них точно не водилось), но мечтавших как-то развеять мрак невежества, в котором, по их твердому убеждению, пребывала Россия. И — абсолютно логично — свет знаний они во многом отождествляли с электрическим светом, с только что изобретенными лампами Ладыгина и дуговыми лампами, снабженными регулятором Фуко.

И те, и другие были крайне капризными и недолговечными. Но лампа Ладыгина (обычные лампы накаливания, из которых изобретатель еще не додумался откачивать воздух) перегорали за десять-двадцать минут, и давали довольно мало света. А вот дуговые… Они сверкали почти как современная электросварка. В них между двумя графитовыми электродами возникала электрическая дуга, которая освещала все вокруг. И, разумеется, эта дуга стремительно сжигала электроды, так что свет излучался не больше нескольких минут. Правда, французский изобретатель Фуко придумал к этой лампе специальный регулятор с часовым механизмом, который сдвигал угольные стержни, и дуга держалась дольше, но регулятор этот тоже надо было все время вручную поправлять и настраивать.

Тем не менее, именно дуговая лампа казалась Яблочкову прибором, «несущим свет будущего», и он с радостью уцепился за возможность это доказать. Как раз в своем, железнодорожном ведомстве.

В 1874 году администрация Московско-Курской дороги, где, вероятно, было тогда довольно прогрессивное руководство, задумала (кстати, впервые в мире!) установить на паровоз электрический прожектор. Впрочем, тогда и слова такого еще не было, говорили «электрический фонарь». И поскольку все в ведомстве знали, что Яблочков интересуется электрическим освещением, сразу обратились к нему.

Юный инженер быстро добыл все самое лучшее, что можно было использовать при таком эксперименте: мощную батарею и дуговую лампу с регулятором. Корпус прожектора с зеркалом и линзой, говорят, помог изготовить сам Ладыгин. Всю эту довольно громоздкую аппаратуру смонтировали на специальной площадке, установленной на носу паровоза. Там же на шатком железном табурете, кутаясь в плаще, восседал Яблочков, которому приходилось каждые десять минут поправлять регулятор лампы и менять в ней графитовые стержни. То есть прожектор паровоза, можно сказать, работал вручную. Но чорт возьми, он работал!

Хорошо, что дело было летом, в августе, и ночи стояли теплые. Дорога в Крым (поезд был «царским», кто-то из монаршей семьи направлялся в Ливадию) занимала тогда три дня. И, соответственно, три ночи. Днем Яблочков спал как убитый, а по ночам не смыкал глаз, поправляя механизмы и меняя угольки в фонаре. К тому же где-то под Курском локомотив заменили, и пришлось переустанавливать все оборудование заново. Паровоз трясло, самого Яблочкова иногда било током, и к концу путешествия он едва стоял на ногах.

Тем не менее, работу молодого инженера высоко оценили, и Яблочков получил премию. Получил — и решил, что пора увольняться с железной дороги. Он вместе с одним из своих друзей-электротехников, Николаем Глуховым, задумал открыть в Москве электрическую лабораторию, и создавать в ней новые приборы. Денег как раз хватило, чтобы снять помещение и закупить нужное оборудование, но как-то забылось, что нужно еще и жить самим. Человек ведь работает вовсе не от электричества! И, хотя в ходе своих экспериментов Яблочков и его напарник буквально творили чудеса (придумывали новые динамо-машины, электрические магниты и дуговые лампы), интереса у коммерсантов их изобретения не вызывали. А деньги все таяли. Но именно когда их почти совсем не осталось, у Яблочкова случилась настоящая «эврика», определившая весь дальнейший ход его жизни.

Правда, тут версии расходятся. По одной из них все произошло, когда они с Глуховым занимались электролизом раствора поваренной соли, и два электрода, лежавшие в ванне параллельно друг другу, сдвинулись и случайно на мгновение замкнулись. Между ними возникла мощная искра, которая долго не думала гаснуть. И Яблочкова осенило, что электроды в дуговой лампе тоже можно располагать параллельно, проложив между ними слой горючей изоляции. Такая «свеча» будет сгорать постепенно, и никаких регуляторов для этого не нужно! По другой версии, эта мысль пришла ему в ресторане, когда официант аккуратно положил перед ним нож и вилку в виде параллельных линий. Но это, впрочем, вряд ли: в конце существования лаборатории денег на рестораны у Яблочкова определенно не было.

Он не успел еще даже «додумать» свою идею до конца, а уже выяснилось, что лабораторию выселяют за долги, и оборудование описано кредиторами. Делать в Москве было больше нечего, и в поисках заработка Яблочков отправился за границу. Осенью он уже был в Париже, где устроился на фирме профессора Луи Бреге (она производила телеграфные аппараты, как раз те, которые он улучшал в России). Весной 1876 года, не без помощи коллег по фирме, Яблочков наконец довел свою «свечу» до ума, и получил на нее французский патент.

Это была по тем временам настоящая революция в электрическом освещении! И французские коллеги сразу это почувствовали, они инвестировали в изобретение Яблочкова немалые деньги (на условиях совместного использования патента в Европе). Первые публичные опыты на выставке в Лондоне в 1877 году вызвали настоящий фурор. Газеты по всей Европе писали: «Вы должны видеть свечу Яблочкова»; «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике»; «Свет приходит к нам с Севера — из России»; «Северный свет, русский свет («la lumiere russe»), — чудо нашего времени». И правда, это освещение казалось почти совершенным: «Свеча Яблочкова» горела два часа беспрерывно, и давала чрезвычайно яркий «белый» свет, как от молнии в грозу. Правда, на каждую такую «свечу» требовалась своя динамо-машина или мощная батарея, но вскоре изобретатель усовершенствовал систему с помощью конденсаторов и трансформаторов, так что от одного источника питания зажигалось множество фонарей. И сами фонари теперь содержали по нескольку (иногда даже десяток) «свечей Яблочкова», которые включались одна за другой, так что лампы могли работать без перебоев целые вечера и ночи.

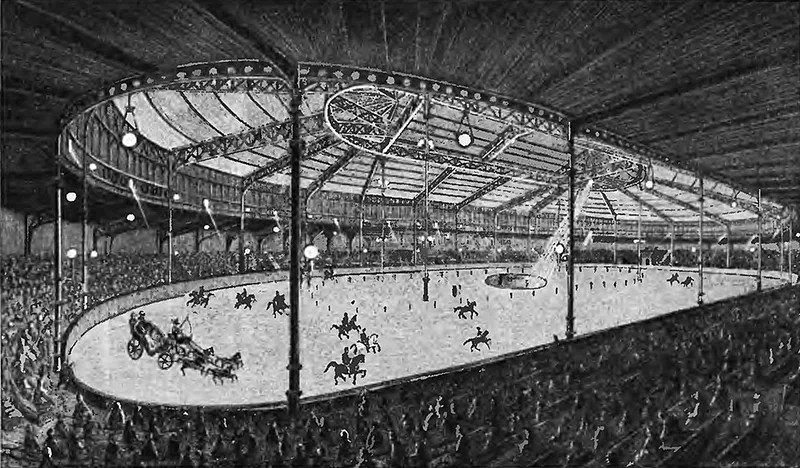

Уже летом 1877 года «свечи Яблочкова» стали использоваться на парижском ипподроме, в магазинах Лувра, на набережных Темзы, в берлинских конторах, и так далее, и так далее… В считанные месяцы они распространились по всей Европе, а затем появились в Сан-Франциско, Филадельфии, Рио-Де-Жанейро, в Дели, Калькутте, Мадрасе. Короче, по всему Земному шару, за исключением России.

Конечно же, едва начав массовое производство своих ламп, изобретатель привез их в Петербург, и продемонстрировал, осветив здание Кронштадских казарм, чем вызвал благожелательные отклики в прессе. Но только и всего. Ни коммерсанты, ни правительство его изобретением не заинтересовались.

Зато во Франции дела у Яблочкова шли превосходно. Сразу после триумфа в Лондоне его приняли в действительные члены французского физического Общества, и примерно тогда же предложили стать членом масонской ложи.

А надо сказать, что идеи масонов, мечтавших с помощью знаний улучшить человеческую природу, безусловно, были Яблочкову очень близки. Он и сам давно полагал, что общество можно изменить в лучшую сторону с помощью пропаганды знаний и технического прогресса. В Париже он встретил немало ярких и умных людей, принадлежавших к русской эмиграции — ученых, писателей, журналистов. И почти все они в те времена тяготели к масонским ложам. Поэтому уже в 1876 году он был принят во французскую ложу с прекрасным названием «Труд и верные друзья истины» — рядовым членом, масоном-учеником, низшим в «масонской иерархии». Тогда он ведь еще был никому не известным изобретателем-электриком из России.

Но уже через несколько лет все изменилось. Основанная Яблочковым совместно с французскими коллегами компания начала приносить сверхприбыли, он стал миллионером, одним из самых знаменитых «технических гениев» Парижа, практически французским Эдисоном. И на волне этой славы он решил основать свою ложу (уже по английскому образцу — это казалось ему почему-то более правильным). В эту ложу, по его задумке, должны были входить самые талантливые и образованные эмигранты из России. Не обязательно русские — были там и грузины, и армяне, и евреи. Но это были действительно выдающиеся люди, чьи имена сегодня есть в любой энциклопедии. Туда, например, входили историк и публицист Максим Ковалевский, философ Евгений Де Роберти, писатель Александр Амфитеатров, и многие другие знаменитости. Они собирались вместе, и, произнося клятвы и участвуя в масонских ритуалах, обсуждали пути прогресса и возможности изменения общественного климата в России. Художники, писатели, историки, ученые, инженеры. Всего около 40 человек. Называлась ложа «Космос», и ее магистром, разумеется, был сам Павел Яблочков.

Впрочем, просуществовала она совсем не долго, с июня 1887 года до осени 1892, когда Яблочков окончательно покинул Францию и вернулся в Россию. К тому моменту дела у него уже шли не так хорошо. Во время своего триумфа, когда «свечи Яблочкова» раскупали как горячие пирожки, он совсем не думал о заработках, и, по воспоминаниям современников «относился к деньгам как большой ребенок». У него почти не было накоплений, а все свои доходы он пускал на новые эксперименты. В том числе и на довольно опасные. Так, в начале 80-х годов он занялся опытами с хлором, и во время одного из них чуть не задохнулся парами этого ядовитого газа. Его легкие так и не восстановились, и теперь в 40 лет Яблочков мучился отдышкой на каждом шагу. А тут пришла новая беда: в Америке, а затем и во всем мире становилась все популярнее лампа Эдисона. Американский изобретатель, хотя и не придумал ничего нового (он всего лишь усовершенствовал старые конструкции), оказался превосходным коммерсантом. К тому же его лампочка, хоть и была довольно тусклой, могла работать тысячи часов подряд без замены, и ее можно было выключать, а затем включать снова. А свечи Яблочкова — нет. Это были и правда свечи, они, однажды включенные, должны были гореть до конца. Потому теперь продавались они все хуже, и для них нужно было искать новые рынки.

Одним из таких рынков, по идее, могла бы стать Россия, но год за годом изобретатель и его французская фирма терпели там неудачи. Может, потому что иностранцам там не доверяли? Возможно, в какой-то момент Яблочков пришел именно к этой мысли — и начал действовать решительно. Он потратил все оставшиеся деньги, около миллиона франков, чтобы выкупить свой патент у французских компаньонов, и основать в России собственную компанию. Увы, успеха она не имела. И в Петербурге, и в Москве как раз доверяли только иностранным изобретениям, и массово закупались модными лампами Эдисона. «Русский свет» никого не интересовал.

Не интересовал он никого и в Саратове, куда смертельно больной и обедневший Яблочков (которому тогда едва исполнилось 45 лет) переехал в 1892 году. Родительского поместья у него давно не было (сгорело в 70-е годы), так что ученый поселился в съемном жилье, в «Центральных номерах». Одну комнату он превратил в кабинет, и до самой смерти продолжал в ней работать над планами электрификации Саратова, но они так и остались грудой никому не нужных бумаг. И с его похорон холодным и влажным апрельским вечером 1894 года немногочисленные знакомые и родные возвращались как встарь — при мигающем свете керосиновых фонарей.