До Чернобыля и Фукусимы

Кыштымская авария — катастрофа, о которой пытались забыть

Автор: Сергей Ташевский

29 сентября 1957 года, в редкий для уральской погоды погожий осенний день, который к тому же был выходным, на стадионе города «Челябинск-40», о котором не положено было знать никому, заканчивался матч двух местных футбольных команд с крайне неоригинальными для СССР названиями — «Динамо» и «Красная звезда». Одна состояла из сотрудников ВОХРа, охранявших небольшой местный лагерь на тысячу заключённых, другая — из солдат строительных войск. Выигрывало как обычно «Динамо». Шансов уйти от разгромного поражения у «Красной звезды» уже не оставалось, как вдруг, ровно в 16:22, футбольное поле дрогнуло и качнулось, а со стороны комбината, где добывался оружейный плутоний, в небо на километровую высоту взметнулся столб чёрно-коричневого дыма. Раздался жуткий грохот.

— Ничья! — пытаясь перекричать взрывную волну, радостно завопил нападающий «Звезды».

— Да иди ты… — возразил капитан «Динамо».

Они растерянно смотрели в небо, из которого прямо на них, всё ближе и ближе, летели тяжёлые хлопья, похожие на страшноватых чёрных мотыльков.

Над комбинатом тоскливо взвыла сирена.

— Всё, ребята, давайте скорей под крышу. Что-то они там напортачили, — меланхолично объявил судья, на ходу снимая пропотевшую футболку и укрываясь от летящего с небес пепла подхваченным со скамейки военным кителем. — Переигровка на следующей неделе. Если доживём.

Авария, произошедшая в 1957 году на секретном предприятии «Маяк» (так называемая «Кыштымская авария») входит в невесёлый перечень самых крупных радиационных аварий за всю историю человечества, занимая третье место после Чернобыльской катастрофы и аварии на Фукусиме. Правда, многие считают, что её нельзя в полной мере считать «атомной», потому что взорвался не реактор и уж тем более не компоненты атомной бомбы, а «всего лишь» радиоактивные отходы. Однако радиационное загрязнение, которое они вызвали, было не меньше, а может, и больше, чем у Чернобыля и Фукусимы.

Но никому доподлинно не известно ни об одной реальной жертве того, что произошло на предприятии «Маяк» осенью 1957 года. Это почти удивительно: сильному облучению тогда подверглось более пяти тысяч человек — солдат, строителей и заключённых. В ликвидации последствий аварии, по некоторым подсчётам, участвовало свыше 100 тысяч человек. И — ни одного свидетельства о возникновении лучевой болезни, ни одного рассказа очевидцев о роковых последствиях облучения. Более того, диспансеры, десятилетия наблюдавшие развитие онкологических заболеваний у местных жителей (постоянно пивших радиоактивную воду из рек), всегда демонстрировали позитивную (ну, или хотя бы не слишком страшную) статистику. Может показаться, что у советского человека той эпохи была какая-то особая закалка, иммунитет против радиации. Хотя, скорее всего, конечно, речь совсем о другом. О сверхплотной завесе секретности, которая сохранялась вокруг аварии на «Маяке» многие десятилетия. И о страхе рассказать что-то лишнее.

Потому что страх убивает всё живое куда сильней радиации.

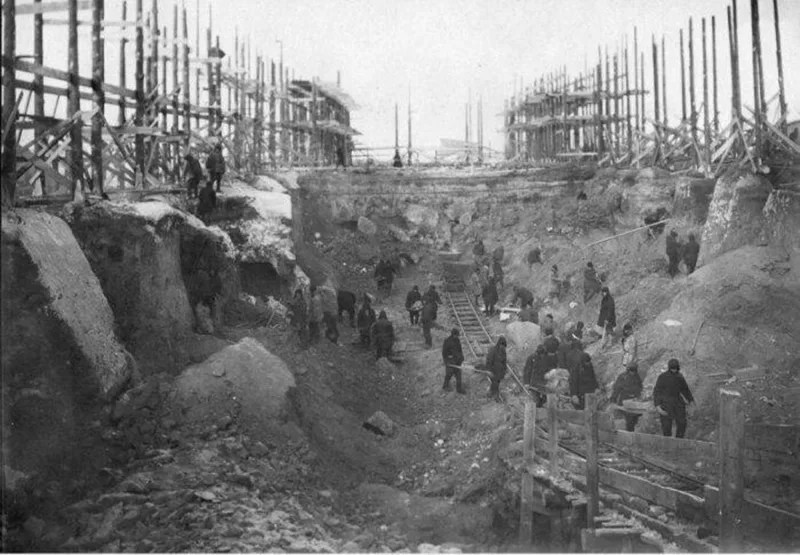

Из этого страха, собственно, и была сделана первая атомная бомба, обладать которой так хотел Сталин. Благодаря усилиям Берии, Курчатова и несчётного количества бесплатной рабочей силы, называемой в народе ЗК (которая ползала по штольням, вырубая урановую руду, волокла тачки по колено в воде, строила котлованы для будущих заводов, а потом прекрасно хранила секреты с пулей в голове), бомба с каждым годом становилась ближе. Но чтобы напугать США и весь мир, в СССР хотели сразу создать «ядерный конвейер», где бы «начинка» для атомных бомб пеклась как пирожки. Ещё в начале 1945 года (за месяцы до первых американских ядерных испытаний) место для советской атомной мегафабрики было определено. На севере Челябинской области, в довольно живописных местах, среди речек, болот и озёр, и вдалеке от больших городов. Ближайший городок, Кыштым, находился километрах в двадцати от будущего объекта. Для секретности — самое оно.

Так началось строительство «Маяка».

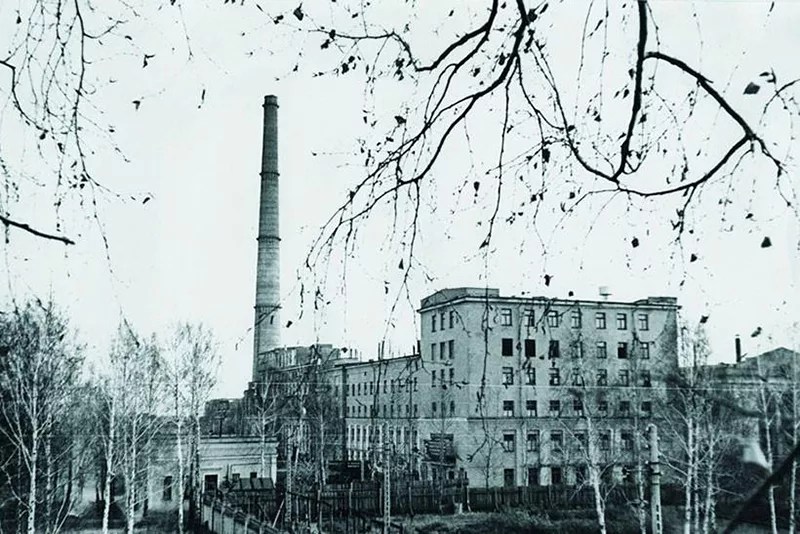

Курчатов в это время уже запустил в Москве первый маломощный ядерный реактор и изучал его поведение. Но для обогащения урана и производства оружейного плутония требовался реактор в разы мощнее, и для него уже рыли котлован тысячи ЗЭКов и вольнонаёмных рабочих, плюс солдаты строительных войск (по-советски говоря, «стройбатовцы»). Механизации у них не было ни малейшей (тяжёлая техника в эти места поначалу не проходила по бездорожью), поэтому работали лопатами и вывозили грунт на тачках, а скальные породы взрывали динамитом. На каждый новый уровень при рытье котлована ставили новую бригаду, чтобы у рабочих не возникло представления о размерах реакторного зала. Короче, соблюдали секретность как могли. Однако стройка шла ударными темпами, и к 1948 году здесь, среди речушек, болот и небольших деревень, появился не только реакторный зал, в котором смонтировали первый советский промышленный реактор А-1 (инженеры любовно называли эту фабрику смерти «Аннушкой»), но и химическое предприятие по производству плутония, а также бараки и прочие «лагерные удобства» для строителей и рабочих. А потом — клуб, столовые, здание администрации, и, наконец, стадион. Короче, появился секретный город — «Челябинск-40» (сейчас он называется «Озёрск»).

«Аннушку» запустили в конце 1948 года, и она сразу начала капризничать, «порадовав» своих создателей и весь персонал хорошими дозами облучения. Пришлось чуть не вручную выгружать из неё оплавившиеся урановые стержни (говорят, при этом «схватил» немалую дозу и сам Курчатов). Но чего не сделаешь ради Берии! Естественно, о безопасности местных жителей, населявших соседние деревни, никто не думал. Охлаждавшую реактор воду, не мудрствуя лукаво, сбрасывали в ближайшую речку Течу — благо что там радиации? С гулькин нос. Когда реактор нормально работал, в охлаждавшей его воде фон был немногим выше природного (правда, при авариях, бывало, подскакивал. Ну, не всегда же будут аварии!).

Вот с отходами соседнего предприятия, которое выпускало «готовый продукт», то есть оружейный плутоний, всё было гораздо хуже. Технология тут была примерно такая: урановые цилиндры, «замаринованные» в реакторе до максимального обогащения, обрабатывали специальными химикатами, в первую очередь сильнейшими кислотами, растворявшими всё «лишнее». Таким образом, из примерно тонны урановых блоков получалось около ста граммов плутония — и много тонн отходов, содержавших целый «букет» других радиоактивных элементов. С этим жутким коктейлем, который мог уничтожить вокруг себя всё живое, надо было что-то делать. Но что?

Технологию, как и многое другое при изобретении атомной бомбы, подсмотрели у американцев. Те использовали для «вечного» хранения подобных отходов специальные подземные хранилища из нержавеющей стали — и нечто подобное построили рядом с комбинатом. Множество огромных 300-тонных ёмкостей, каждая в своём «бетонном погребе», наполненном проточной водой. Вода нужна была для охлаждения — поскольку ядерные отходы не желали лежать спокойно. Внутри них шли химические реакции, которые «подстёгивала» радиация, и они разогревались, как слежавшаяся солома или зерно. Надо было, пока они не «перепреют» до конца, отводить от них тепло. А чтобы контролировать ситуацию, в каждом хранилище имелись датчики температуры и радиации. Казалось бы, проблема решена!

Но это — у американцев. А в советском варианте всегда оставалось место подвигу. Ёмкости из «нержавейки» оказались не такими уж нержавеющими, особенно при соприкосновении с мощной кислотой. Очень скоро они начали давать течь — и загрязнять охлаждавшую их воду. А куда текла эта вода? Понятное дело, в речку Теча, из которой пили местные жители.

Никто, конечно, не стал их огорчать, просто без каких-либо объяснений в 1949 году вырыли в каждой деревне колодец до грунтовых вод — для питьевой воды. Вряд ли ими кто-то пользовался, но начальство осталось довольно. Жители тоже вроде держались хорошо. Рога у детей от радиации не росли, и средняя продолжительность жизни тоже не менялась. Как была, так и оставалась небольшой.

Тем не менее, не успел завод выпустить плутония на пять или шесть советских атомных бомб, а в Тече уже начала дохнуть рыба. Что поделать! Не все живые существа столь сознательны, как человек. Родина же требовала ещё и ещё бомб — хороших и разных. И тогда какой-то светлой инженерной голове пришла замечательная идея: а что, если не охлаждать эти ёмкости с отходами постоянно? Тогда сброс будет меньше. Настолько меньше, что можно для него использовать лежащее рядом с комбинатом озеро Карачай, которое и без радиации выглядело довольно непривлекательно. Авось, всё равно в этом болоте никто купаться не станет.

Ёмкости стали охлаждать не круглые сутки, а «по расписанию». Один день одну, другой день другую. И, надо сказать, долгое время всё вроде бы шло хорошо. К 1957 году число этих ёмкостей вокруг комбината уже достигало нескольких десятков, и над ними (для большей надёжности) были положены массивные бетонные плиты. Считай, что настоящий бетонный бункер! Казалось бы, что с ними может случиться?

А случилось в итоге вот что.

Год за годом агрессивные кислотные отходы во всех ёмкостях (или «банках», как их называли инженеры) продолжали разогреваться. Особенно в банке номер 14, куда, как потом выяснилось, случайно загрузили особенно «мощную» радиоактивную смесь, состоявшую из кислот и щелочных оснований. О том, что эта банка нагревается как-то необычайно сильно, должен был сообщить датчик температуры — но из-за сильных кислотных испарений он вышел из строя. Так что 29 сентября 1957 года банку в свой черёд отключили от охлаждения — и начальник спокойно ушёл на обед, оставив у хранилища дежурную бригаду: мастера, электрика и нескольких рабочих.

Первым заподозрил что-то неладное электрик. Ему показалось, что из хранилища доносится запах гари — и он отправился туда, чтобы проверить вентиляторы и проводку. Всё было в порядке. Однако он сказал о своих подозрениях мастеру, и тот тоже заглянул в хранилище. Ему показалось, что в подземелье стало как-то необычайно жарко. К тому же, кажется, откуда-то действительно шёл дым… Немного подумав, он вернулся на пост в ста метрах от хранилища и начал звонить начальнику. Но начальник обедал и трубку не брал. В это время другие рабочие бригады тоже по очереди заходили в хранилище, чесали в затылке, и уходили оттуда прочь. Можно лишь восхититься их удачливости! В тот момент 14-я банка уже представляла из себя взведённую мину мощностью 160 тонн в тротиловом эквиваленте. Всё её содержимое — соли нитрата и ацетата натрия — окончательно высохло и превратилось в некое подобие порохового заряда, который всё более нагревался, балансируя на грани взрыва.

И в 16:22 эта мина сработала, подбросив в воздух 160-тонную бетонную плиту над хранилищем, и выбросив наверх абсолютно всё содержимое, то есть 300 кубометров чистейших (вернее, грязнейших) радиационных отходов.

В воздух попало около 20 миллионов кюри. Само название этой единицы измерения радиоактивности звучит довольно неприятно — если учесть, от чего умерла Мария Кюри. На самом деле, это 37 миллиардов случаев распада атомов в секунду. А 20 миллионов кюри… Ну, считайте сами. Много это или мало? При взрыве в Чернобыле, например, получилось от 10 до 50 миллионов кюри, так что вполне сопоставимо.

Но «Маяку» и окрестностям сильно повезло. Причём несколько раз подряд.

Во-первых, та радиоактивная дрянь, что взлетела в воздух, оказалась довольно тяжёлой. 90 процентов радиоактивных отходов (то есть 18 миллионов кюри) буквально в первые же минуты после взрыва вернулись на землю в радиусе двух километров. Те самые «чёрные бабочки» падали на казармы, на лагерь и на общежитие вольнонаёмных строителей. Даже до самого завода большая часть выброса не долетела.

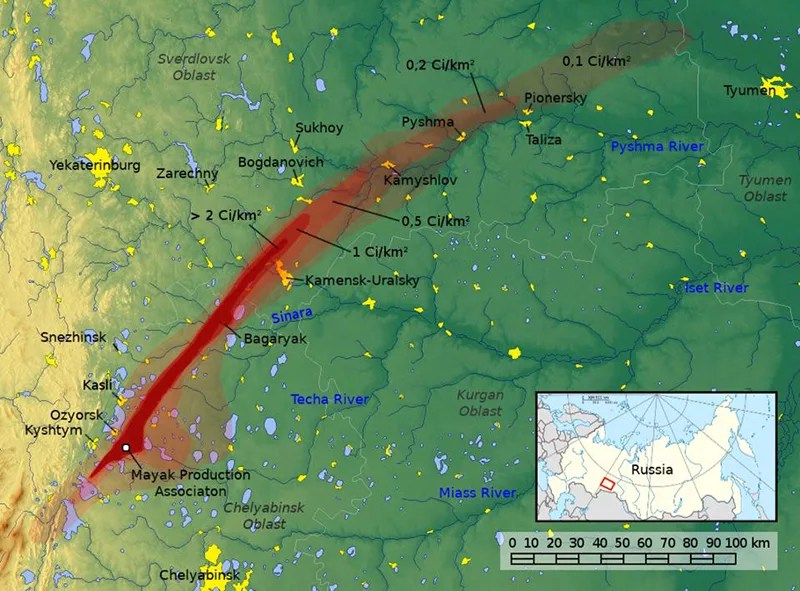

Во-вторых, ветер дул так, что аэрозольное облако, нёсшее остальные 10 процентов радиации, ушло на северо-восток, в противоположную сторону от Кыштыма, и вообще не задело ни одного крупного населённого пункта. Радиоактивные осадки выпали аккуратным «языком» на протяжении 300 километров, чуть-чуть не дотянувшись до Тюмени. Под них, правда, попало несколько десятков деревень, но там жили обычные крестьяне, судьба которых очень мало заботила советскую власть. Их, конечно, через несколько месяцев переселили на другую территорию, взяв подписку о неразглашении — но без лишней суеты.

Пока облако летело в ночи по небу, оно демонстрировала невероятно красивое свечение, которое трудно было не заметить. Так называемый «эффект Черенкова», вызываемый радиоактивными частицами. Но, чтобы случайным людям не приходили случайные мысли в голову, газета «Челябинский рабочий» вскоре написала, что «вечером 29 сентября, между 10 и 12 часами многие челябинцы наблюдали особое свечение звездного неба, удивительное для нашего региона явление — северное сияние. Возможно, это явление продолжится в ближайшие дни».

А оно действительно могло продолжиться. В хранилище ещё оставалось пара десятков не взорвавшихся банок с отходами, которые теперь лишились водяного охлаждения — и потихонечку разогревались. С ними надо было что-то срочно делать. Но находиться рядом было страшно: дозиметрическая разведка показала, что в самом хранилище фон достигает 900 рентген в час, так что человек может получить смертельную дозу буквально за пять-десять минут. Поэтому, чтобы восстановить подачу воды, работали короткими сменами, по три-четыре минуты, меняя друг друга. Надо было пробить стенки и проложить к банкам новые трубы, а для этого приходилось сверлить сверхпрочный бетон — и обычные буры его не брали. Тогда «выписали» из Москвы бригады метростроевцев со специальным инструментом, и дело пошло на лад. На третий день охлаждение заработало.

Одновременно эвакуировали солдат, рабочих и ЗК, пытаясь по ходу дела определить, кто и насколько пострадал от радиации. Вообще говоря, по советским правилам опасная для здоровья доза считалась 50 рентген (примерно в 10 раз больше, чем по нормативам в США и в Европе). Всё что меньше — это, на взгляд советской медицины, были пустяки. А со ста при этом начиналась гарантированная лучевая болезнь. Такие вот медицинские крестики-нолики: жив-жив-умер. Вот почему, согласно официальным данным, пострадавших от радиации в результате аварии оказалось 0 человек!

Меньше всего облучились солдаты и заключённые, в первые сутки после аварии не выходившие из казарм и бараков. Одних удержал под крышей приказ командира, других — автоматы вохровцев. Самые большие дозы «схватили» охранники на вышках и, как ни странно, вольнонаёмные строители (которые вообще не поняли что произошло — и сразу после взрыва выбежали толпой на улицу, чтобы поглазеть на странное облако). Многие получили дозы свыше 10 рентген, и часть из них попала в госпиталь, но через несколько дней всех выписали — непосредственных признаков лучевой болезни ни у кого не обнаружилось. Повезло.

Повезло ещё и в том, что на следующий день после аварии пошёл сильный дождь, смывавший радиоактивные осадки с земли. Конечно, они никуда не исчезли, просто ушли с поверхности — но радиоактивный фон уменьшился в разы. На полную же дезактивацию территории нужен был не один год…

Тем не менее, завод, производивший столь нужный народному хозяйству оружейный плутоний, не останавливался ни на минуту. Подумаешь, авария в хранилище отходов! Их же можно сбрасывать в озеро!

А следы аварии «подчищали» как могли.

Больше всего старались вокруг «городка строителей», и на стройплощадке, куда выпала львиная доля выбросов. И на то были причины — это ведь была стройплощадка «второй очереди» химического комбината по производству плутония. Фундамент и уже почти законченные стены. Теперь всё это «фонило» так, что продолжать стройку стало невозможно. Руководство завода писало в Москву и предлагало начать строительство заново, на другом месте — но Хрущёв приказал заканчивать там где начали. Стране срочно требовался плутоний, поэтому фундамент, не считаясь с опасностью для людей, отмывали из брандспойтов. В итоге завод достроили в срок, но фон в его помещениях так и остался выше нормы.

И, конечно, фон сохранился на многие годы вдоль пути облака, откуда выпадали на землю «долгоживущие» изотопы, такие как стронций-90 и цезий-137 (с периодом полураспада более 30 лет). «ВУРС» — Восточно-Уральский радиоактивный след, как назвали его учёные, изначально «накрыл» территорию площадью 23 тысячи квадратных километров. На его пути оказалось 27 посёлков и деревень, из которых за два года эвакуировали и переселили около 20 тысяч жителей. В особо загрязнённых местах работали ликвидаторы катастрофы — чаще всего солдаты и заключённые. Но иногда к ликвидации последствий аварии привлекали даже школьников местных деревень, которые занимались уборкой с полей и уничтожением загрязнённой сельскохозяйственной продукции, или разборкой домов и сараев в эвакуированных деревнях. О том, что это опасно, никто им не сообщал, и никаких средств защиты они не имели.

Спустя годы кое-где радиация пришла в норму, но свыше трёх тысяч квадратных километров территории Челябинской области было потеряно безвозвратно — и в шестидесятые годы объявлено «заповедником». Там до сих пор висят таблички, предупреждающие о радиационной опасности, и запрещено находиться без особого разрешения. Другими словами, в результате той аварии было в одночасье уничтожено почти столько же земли, сколько (не считая Донбасса и Крыма) доблестному русскому войску удалось за три года отобрать у Украины.

Что же касается людей, то их судьбами никто особо не интересовался. Облучённых солдат в том же 1957 году демобилизовали, облучённых ЗК «распихали» по другим лагерям, а строителей перевели на другие объекты. Так и получилось, что авария обошлась без жертв. Да и саму аварию советские власти отрицали до самого конца СССР.

Со всех, кто был к ней хоть как-то причастен (то есть ликвидировал последствия или жил на заражённой территории), брали подписку о неразглашении на 25 лет. А поскольку эпоха доносов и массовых репрессий ещё не ушла в далёкое прошлое, лишний раз рисковать никто не хотел. Сейчас это кажется поразительным: из десятков, а может, и сотен тысяч людей, давших такую подписку, не «проболтался» ни один. Об аварии на «Маяке» многие десятилетия ничего не знали не только за рубежом или в Москве и в Ленинграде, но даже в Челябинске. Конечно, неопределённые слухи ходили — но только и всего.

И даже когда о ней наконец заговорили в конце «перестройки», в 1989 году, название «Челябинск-40» всё равно нельзя было произносить. Ещё бы, секретный город! Вот почему её назвали «Кыштымской», хотя на территории Кыштыма не выпало ни одного грамма радиоактивных осадков. Как говорится, бог миловал. Но даже памятник ликвидаторам аварии установили именно в Кыштыме.

До сих пор вокруг этой, одной из самых масштабных радиационных аварий в истории человечества, остаётся множество вопросов — и мы можем только гадать, к каким человеческим трагедиям и жертвам на самом деле она привела. Но зато точно известно, что предприятие «Росатома» «Маяк» в бывшем «Челябинске-40» (с 1994 года он уже официально называется «Озёрском») продолжает действовать до сих пор, изготавливает компоненты ядерного оружия и куда-то утилизирует отходы. Плутоний снова нужен России, его требуют всё больше и больше. А человеческая жизнь при его производстве — это всего лишь расходный материал.