Невольные картины

История Григория Сороки, художника, не пережившего свободы

Автор: Сергей Ташевский

«…Ходил задумавшись по деревне и не пьяный, а потом около вечерен ушел оттуда и куда-то скрылся. Жена его, видя отсутствие мужа, пошла искать его и нашла в обжигательной избе повесившегося. Взявши его руку и чувствуя, что она еще тепла, она тотчас побежала к живущим напротив братьям умершего и объявила о случившемся, прося их помочь вытащить мужа из петли. И хотя один из них отвязал веревку и Сорока упал на пол, но уже мертвый. Отчего Сорока лишил себя жизни, никто ничего не знает, и полагают по приключившейся безумной задумчивости от пьянства. Поведения покойный был тихого и скромного».

Так, по словам искусствоведа Григория Островского, в русском искусстве «окончилась эпоха крепостных художников». Сорока, покончивший с собой в возрасте 40 лет, вполне мог считаться последним из них. Впрочем, смерть его пришлась уже на время «свободы», она случилась спустя два года после отмены крепостного права, в 1864 году. Но в более важном смысле своей «вольной» Сорока так и не дождался. Его жизнь была уничтожена заранее, за много лет до того.

По меркам жизни крепостного крестьянина судьба Григория Васильева, получившего в детстве прозвище «Сорока» за острый глаз и любопытство, сперва складывалась вполне благополучно. Он родился в конце 1823 года и стал вторым сыном крестьянина Василия Савельева, обитавшего в селе Покровское Вышневолоцкого уезда Тверской области (потому фамилия «Васильев» — ее крестьянским детям часто давали по именам отцов). Село было небольшим, всего 26 дворов и 200 жителей, так что своей церкви там не имелось, и крестили Григория в соседней деревне, Поддубье, где в чудом сохранившейся метрической книге осталась запись о его крещении.

Но и село, и деревня, и церковь, и крестьянин Василий Савельев, и его супруга Екатерина Иванова, да и сам новорожденный Григорий, несомненно, были «чьими-то». А именно, все они принадлежали ротмистру в отставке Петру Ивановичу Милюкову, выходцу из крещеных татар. По мнению соседей, Милюковы были «хорошими» помещиками, то есть не зверями: мучениями крестьян не упивались, наказывали только за реальные провинности и даже стремились к некоторому их просвещению. Николай Милюков, сын ротмистра, к которому вскоре часть поместья перешла по наследству, даже открыл в 1836 году в Поддубье «одноклассную школу для крестьянских детей».

Впрочем, делать что-то в этом роде ему и по должности полагалось, ведь он числился почетным смотрителем вышневолоцких училищ. Да к тому же на дворе стояла новая эпоха, школы для крестьян строили многие, это считалось хорошим тоном. Вот, например, сосед Милюковых, художник и академик Императорской Академии Алексей Венецианов незадолго до того открыл у себя в деревне Сафонково школу, в которой обучал талантливых детей живописи. В том числе и крестьянских, крепостных.

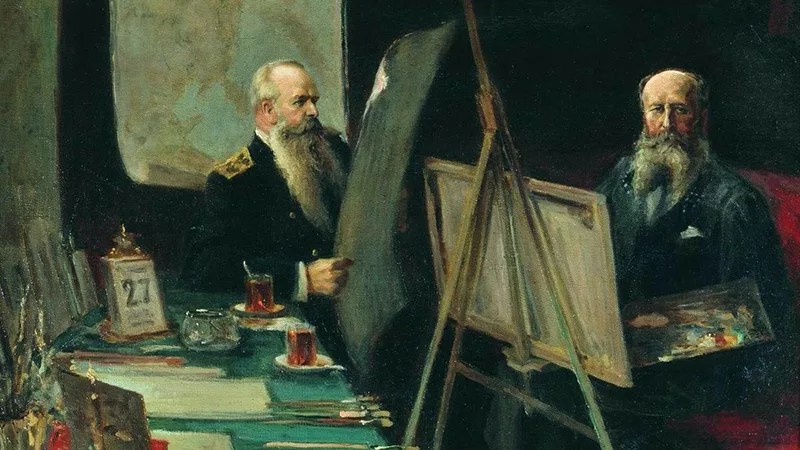

Милюков Венецианова очень уважал и считал за особую честь проводить иногда время в компании знаменитого художника. Потому он не только открыл по его примеру школу для крестьян, но и взял туда учителем священника Василия Владимирова — духовника Венецианова.

Юному Григорию, конечно, повезло — школа открылась, когда ему было 12 лет, и вместо того чтобы с утра до вечера работать в поле, он отправился на учебу. Учиться ему понравилось — в школе преподавали не только грамоту и закон Божий, но и азы математики, а кроме того, там имелись принадлежности для рисования. Может быть, именно тогда в нем и открылся талант художника. Существует, правда, версия, будто уже в детстве, до школы, Сорока самостоятельно обучился рисованию и даже подмалевывал иконы для местной церкви, а там священник его заметил и отправил учиться в деревенскую школу. Но тут что-то не сходится. Не было в таких маленьких деревнях иконописных мастерских, да и никто 12-летнему крестьянскому отпрыску не доверил бы драгоценные по тем временам кисти и краски. Так что, вернее всего, в школу Григорий попал «на общих основаниях» и рисовать начал именно там.

И тут ему, похоже, повезло еще раз. Отец Василий, духовник Венецианова, заметил талант мальчика — и рассказал об этом художнику. Тот заинтересовался и взял Сороку под свою опеку. О том, что именно так и было, свидетельствует альбом рисунков, подаренный Григорием в 1842 году своему школьному учителю. Альбом чудом сохранился до сих пор, это маленькая книжица карманного формата, в которой на листах плотной бумаги десятка два карандашных портретов. Односельчане, одноклассники, родственники Григория. Это — самые ранние произведения Сороки, известные искусствоведам, но в них уже чувствуется рука настоящего мастера. Вероятно, ему было лет 15, когда он начал делать эти карандашные наброски, и именно по ним отец Василий, а затем и Венецианов распознали его талант.

Маленькая деревенская «Школа Венецианова» к тому моменту была известна по всей России, туда приезжали учиться юноши из Москвы и Санкт-Петербурга. Было там, кажется, даже несколько французских учеников. Но Венецианов, даром что был официальным придворным художником и академиком, принципиально поддерживал «крестьянские таланты». В его школе всегда занималось несколько ребятишек из окрестных деревень, и кое-кто из них действительно стал настоящим художником. Например, Алексеев и Златов, которых Венецианов собственноручно выкупил из крепостничества (правда, с хозяевами удалось договориться о довольно незначительных суммах). Так что, учитывая приятельские отношения между художником и Милюковым, перед юным Сорокой открывались воистину блестящие перспективы.

В начале, кажется, все и правда шло хорошо. Весной 1842 года Григорий в первый раз оказался в школе Венецианова. Но — совсем ненадолго. Видимо, спустя всего несколько недель Милюков отозвал его обратно, в поместье — на крестьянские работы. Но крестьянских работ Сорока теперь не хотел. И — взбунтовался.

Венецианов тоже недоумевал: «Письмо ваше получил и вести давал о явке ко мне Григория… Не предсказывал ли я вам или, лучше сказать, опасениями моими не остерегал ли я вас от того, что случилось с вашим Григорием. Он не виноват, а вы виноваты, — вы ему дали направление, а потом остановили, вы ему дали почувствовать удовольствие внутреннее, тронули его душу из склепа положительного и остановили», — писал он Милюкову в апреле 1842 года. Похоже, письмо произвело должное действие, Сорока вернулся к холстам и краскам — но опять лишь на время. Так продолжалось раз за разом.

Кажется, за талантливого юношу между Милюковым и Венециановым шла настоящая борьба. Но — очень вежливая. Пытаясь убедить хозяина Сороки в том, что юноша нуждается в развитии таланта, Венецианов писал своему корреспонденту осторожно, как сумасшедшему:

«Вот, мой почтеннейший Николай Петрович, возвращаю вашего Григория с приростом, прирост этот вы сами увидите. Долго моему Мише надобно итить, чтобы до этой станции дойти, а Плахову уже и не попасть… Вы можете Григорию позволить написать у вас какую-нибудь внутренность, но отнюдь не комнат ваших, а то, что он по своему инстинкту найдет для себя приветливым». «Миша» в этом письме — племянник Венецианова, Михаил Эрасси, один из соучеников Сороки, подававший большие надежды, а Плахов к тому моменту и вовсе окончил Академию художеств, прошел стажировку в Берлине, был сложившимся мастером. Получается, деревенский «самородок» их всех перерос. О том же свидетельствуют и его картины той поры, хотя сохранилось их, к сожалению, немного. Одна из самых известных — «Гумно», написанная, очевидно, по следам и по образцу одноименной картины Венецианова. Но скоро появились и абсолютно самостоятельные работы, например зимний пейзаж «Флигель в Островках». Он вообще как будто из другого времени, не из середины XIX века, а скорее из его конца. Кажется, в этой работе предвосхищены Поленов и Левитан.

Но не только пейзажи (хотя в них Сорока достиг совершенства), но и интерьерная живопись, и портреты — все это удавалось ему лучше и лучше. В 1844 году он, как просил о том Венецианов, разыскал «внутренность, которую по своему инстинкту находит приветливой», и написал «Кабинет в Островках», а потом «Отражение в зеркале».

Почему все это — в Островках (соседней деревне), а не в главном поместье? И почему Милюков все реже отпускал теперь его в художественную школу, настаивая на том, чтобы Сорока исполнял в Островках обязанности садовника? Всему этому вроде как есть объяснение.

Как гласит деревенская легенда, между Сорокой и одной из дочерей хозяина, Лидией Милюковой, вспыхнул роман. Она была хороша собой (по крайней мере, если судить по портрету, написанному Григорием), он тоже отличался почти байронической внешностью (опять же, согласно автопортрету). Говорят, страсть их была взаимной, и именно из-за этого Милюков «сослал» Сороку в Островки, деревню крайне живописную, но отдаленную от главного поместья.

По той же причине он препятствовал его углубленным занятиям с Венециановым — ведь тот каждый раз заводил разговор о «вольной» для талантливого живописца. А что значит «вольная»? Он же посватается, дочь ответит согласием, а глядишь и сбегут, и обвенчаются помимо отцовской воли! Уж на что Милюков был «прогрессивным» помещиком, а такого допустить, конечно, не мог. И объяснить Венецианову ситуацию — тоже. Поэтому под разными предлогами он год за годом «отлучал» Григория от его покровителя. Тем не менее, Венецианов снабжал своего ученика холстами и красками и раз за разом настаивал-таки на его присутствии в школе. Уж больно много надежд на него возлагалось. И, судя по всему, Сорока уже уверился, что заботы его покровителя постепенно возьмут верх, что свою «вольную» он получит. Ведь, можно сказать, прямо у него на глазах Венецианов добился выхода из крепостничества для одного из его одноклассников, юного Иринарха Васильева, которому по настоянию художника Милюков дал «вольную» летом 1847 года. И его почти сразу отправили на стажировку в Италию! Сомнений уже не было, Венецианов добьется своего. Сорока рисовал все больше, все лучше, его картины восхищали мастера. В конце концов, всех талантливых крепостных художников выкупали — и Тропинина, и Кипренского, и даже Тараса Шевченко… Ничего, выкупят и его — ждать уже недолго!

Но зимой 1847 года все эти надежды в одночасье пошли прахом. 4 декабря, проезжая через милюковскую деревню Поддубье по дороге в Тверь, погиб Венецианов. Погиб нелепо, почти невероятно: высунулся в окно кареты и ударился головой о дорожный столб.

Эта страшная смерть стала и смертью всех надежд Григория. Он надолго перестал писать картины, затворился в молчании. Занялся обычными крестьянскими делами. Только по приказам Милюкова иногда брался за кисти, чтобы делать семейные портреты, но писал неохотно, будто через силу. Возможно, он соглашался лишь для того, чтобы хоть краем глаза еще раз увидеть Лидию, но Милюков как мог препятствовал их встречам. В конце концов спустя три года хозяин потребовал, чтобы его холоп женился (жену он ему подобрал сам) и занялся ремеслом, которое ему подобает. Сорока послушался беспрекословно. Вскоре у него родился сын (Лидия вызвалась быть его крестной), и это «церковное» родство, похоже, полностью успокоило отца. Впрочем, и сама Лидия вскоре вышла замуж. А Сорока в 33 года остался с нелюбимой женой, на развалинах собственной жизни и ремесла.

Возможно, именно тогда он и начал пить.

Но не зря говорят, что «талант не пропьешь». Чтобы как-то сводить концы с концами, не слишком привычный к крестьянскому труду Григорий обратился к обычным промыслам деревенских художников: начал писать иконы. И тут же стал популярным иконописцем. Он расписывал стены и писал образа для храмов в Николо-Теребенском монастыре на реке Мологе, в селах Маковище, в Дубровском, в том же Поддубье. Деньги текли к нему буквально рекой, и спустя несколько лет он отстроил двухэтажный дом со светлицей — «студией» (единственный двухэтажный дом в деревне), где даже открыл школу живописи для детей. У него самого родился еще один сын и дочь. Милюкову он платил теперь оброк, 25 рублей в год. Изрядные деньги! Но для себя и для семьи оставалось куда больше. Жизнь, пусть и не похожая на мечты, как-то налаживалась. Он и картины начал снова писать, хотя, как говорят, в них уже не было какого-то прежнего, свободного дыхания. Зато освобождение — формально — настигло его заодно со всеми российскими крепостниками с манифестом от 19 февраля 1861 года. Теперь не нужно было никакой «вольной». Свобода.

Но — какая тут уже свобода? Под 40 лет, с тремя детьми, обязанностями, заработками? Да к тому же односельчане требовали, чтобы он, как грамотный, вел теперь их дела и тяжбы с Милюковым.

А постаревший Николай Милюков уже не был «прогрессивным барином», он ненавидел своих крестьян, которые росчерком императорского пера обрели какую-то независимость от него. Тем более с ними начинались тяжбы. Как и по всей России, вопрос шел о земельных наделах. Милюков отдавал своим холопам самое плохое, бросовое, а на хорошие земли задирал цены до неподъемных, предлагал кабальные условия выкупа, практически обратное закрепощение. Из его 14 деревень 12 балансировали на грани бунтов.

Сороке, художнику и богомазу, на выкуп земли было, конечно, наплевать. Но он охотно взялся помогать односельчанам: писал жалобы на Милюкова в суды и коллегии, составлял прошения и вообще действовал как активист, стараясь побольше «насолить» человеку, который разрушил его жизнь. Вероятно, это ему удалось. Потому что Милюков сам подал на него в суд, и в апреле 1864 года Сороку вызвали для допроса, да сразу же и приговорили к трехдневному аресту. Словно в «крепостную» старину дознаватели, понятия не имевшие, что разговаривают с художником, на него накричали и хоть отпустили «по состоянию здоровья», избавив от наказания, но все-таки унизили перед всеми. Как был он рабом, так и остался рабом. И на свободу для Сороки, как показалось ему тогда, оставалась одна дорога: крепкая петля.

«По произведенному Приставом дознанию оказалось, что покойный с малолетства самоучкой выучился рисованию, а потом, женившись, занимался живописью у разных живописцев и такими трудами содержал свое семейство. Спиртные напитки употреблял часто. 5 Апреля был он вызван в Займищенское Волостное правление, коим был приговорен за сделанные грубости и ложные слухи в волости к трехдневному аресту, но по болезни был отпущен старшиною. Это обстоятельство, как надо полагать, и было причиною его смерти, потому что он 10 числа ходил задумавшись по деревне и не пьяный, а потом…»

Такая вот история, почти «Тупейный художник» Лескова.

И концовка у нее столь же невеселая. Но картины Сороки, особенно ранние, все-таки были хороши, и часть из них еще в конце XIX века попала в частные коллекции и в музеи. Сохранялись они бессистемно, без атрибутики и датировок, как картины «какого-то» талантливого, но почти неизвестного крепостного художника. Настоящая слава к Сороке, как к «социально близкому», пришла уже при Советской власти, да и то не сразу. Чтобы как-то разобраться с его творчеством, потребовалось еще полвека. Только в 1974 году (то есть в год, когда кончилось «советское крепостное право» и колхозникам стали давать паспорта) прошла первая большая выставка работ Сороки в Ленинграде и в Москве, и тогда уж о нем заговорили как о большом мастере, опередившем свое время. А биографию все еще собирают по крупицам, но в ней до сих пор больше домыслов, чем фактов.

Единственную монографию о Сороке написал в 1991 году искусствовед Островский. Тоже Григорий. Кажется, в его книге сложилась какая-то убедительная картинка, создался цельный образ этого талантливого и несчастного человека, последнего крепостного художника, которого крепостничество, что называется, догнало и убило «на последнем издыхании». Впрочем, на последнем ли? Кто знает. История в России любит повторяться. Может быть, поэтому, едва закончив монографию, Григорий Островский собрал чемоданы и, даже не дождавшись выхода книги из печати, в 1992 году навсегда уехал в Израиль.

Он не был крепостным, и это получилось у него относительно легко.